| 项目背景 |

|

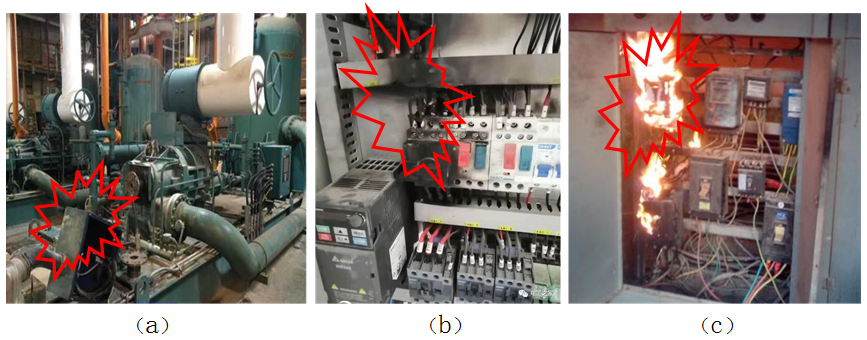

2020年9月,中国在联合国大会上提出CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,随后在“气候雄心峰会”上进一步提出实现“双碳”目标的有关举措。“双碳”目标将推动经济社会发展全面绿色转型,加快能源电力绿色低碳发展,进一步提升各领域电气化水平,对中国“十四五”电力供需形势产生深刻影响。“双碳”目标背景下,电能质量优化具有显著的意义。 在电力系统中,由于非线性冲击性负荷广泛使用导致电能质量恶化,产生功率因数下降、谐波、电压波动与闪变等一系列问题,进而导致损耗增大,电能利用效率下降,引起设备过载与发热,影响设备安全可靠运行,甚至发生严重的安全生产事故,图1显示的就是被烧毁的电气设备。电能质量问题备受关注,学生开展电能质量的学习具有较强的现实意义。 图1烧毁的电气设备(a)生产设备(b)断路器(c)配电箱 《电力工程基础》、《配电网自动化》、《继电保护》是电气工程及其自动化专业的核心课程。其中无功功率补偿、谐波滤除等电能质量相关知识点是上述课程的核心知识点。无功功率的补偿和谐波的滤除,是《电力工程基础》课程的一项核心实验。该项实验在理论上要求学生在充分理解电能质量优化原理的基础上,进行自主设计分析,再进行实际操作,有利于促使学生掌握功率因数的补偿方法,熟悉并联电容器补偿的工作原理,让学生具备未来在电力系统领域从事科学研究或工程应用的知识和能力。然而,目前国内高校关于电能质量相关问题的实验,往往涉及高压大型设备,学生只能对配电系统的运行进行现场参观,难以具备现场实操的机会;在高校的实验室中,不仅设备购置搭建难以实现,工业场景也较难复现,所以学生很难获得实际操作经验,学生的理论知识学习和实际经验积累发生脱节,无法更好地实现学生工程能力的提升。对于学生培养、专业课程建设等方面都需要采用新型的实验模式来改进现有的实验教学。 伴随着经济社会的发展,以钢铁企业为代表的电力用户存在着能耗大、电能利用效率低等问题,尤其是这些企业的配电系统中谐波含量大(谐波畸变率可达20%以上)、功率因数低(0.6-0.7左右)、无功波动性大、电能质量较差,这些情况恰好是电能质量优化实验的前提条件,因此可以选取钢铁企业的配电系统作为典型场景,围绕现场运行的电能质量装置的设计与运行,将传统实验通过虚拟仿真的技术进行重构与优化,为学生开展实验教学提供更为有效的实验保障。本实验在我校与淮钢特钢股份有限公司多年合作基础之上,结合钢铁企业的配电系统实际运行情况,通过虚拟仿真的手段,构建实验项目,对学生进行电能质量优化的实验教学。 |