| 实验教学过程 |

|

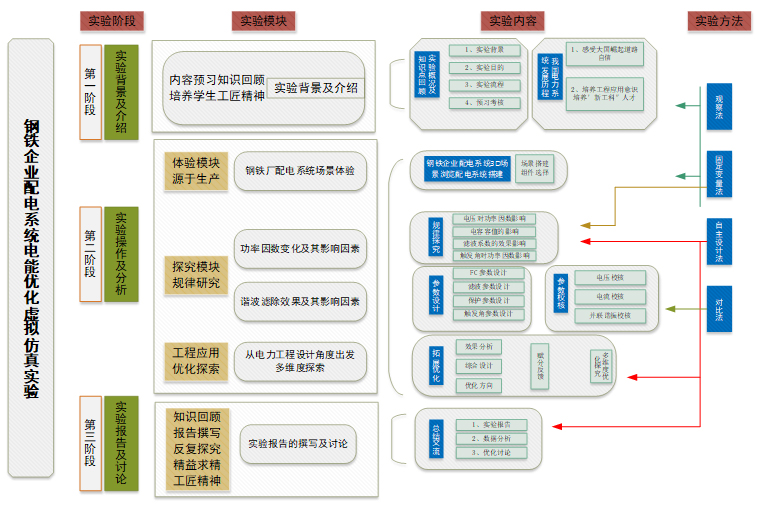

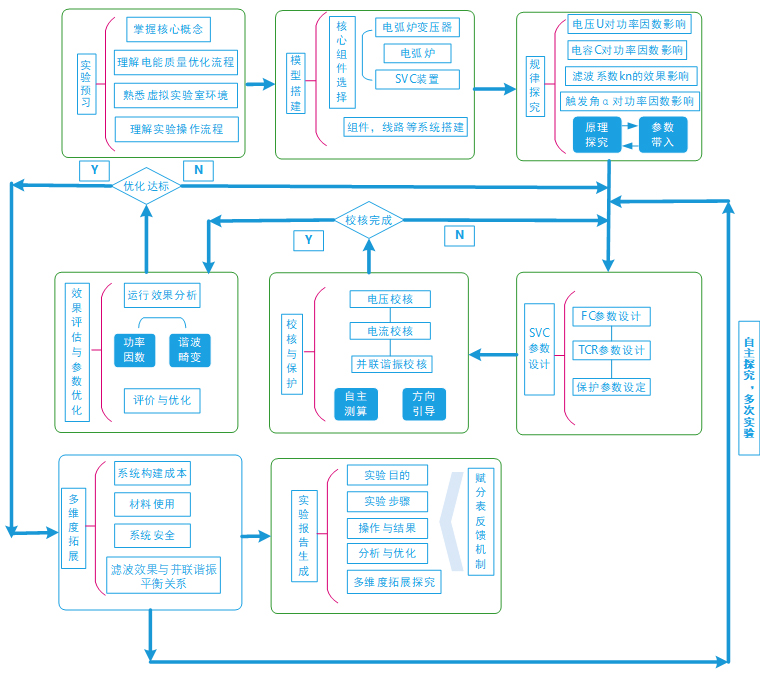

本项目关注电气类学生的综合性、实践性学习需求,实行基于实际问题的,采用引导式、场景式、交互式和探究式的教学方法。通过文字、图片、视频等多种媒介开展实验准备、实验预习、线上教学,培养学生实践能力、综合分析能力和创新能力,显著提升实验教学效果。实验教学方法贯穿实验各个核心步骤(自主设计——补偿容量设计+参数化的虚拟显示——优化效果+优化设计与仿真计算相结合+交互式的人机沟通),如图1所示。 1. 实验教学过程 项目采用了模型搭建、对比分析、规律探究和虚实结合等实验方法,让学生对实验系统原理有个直观认识,有助于学生对知识的理解,充分发挥学生学习的自主性,科学有效地完成这一实验。 (1)模型搭建:本实验为电力系统电能质量优化涉及的实验场景、无功补偿滤波装置等建立了,操作模型,依据模块分类归纳实验流程。通过搭建模型实现实验流程可视化,有助于学生的理解运用。 (2)对比分析:让学生比较在不同负载类型(如感性、容性)、不同电网侧参数和负荷侧参数下电能质量优化的功率因数、总谐波畸变率等。 (3)规律探究:研究功率因数和补偿滤波装置参数之间的关联关系,控制部分参数不变,依次研究某一参数的影响,如调节滤波补偿电容器额定电压U,研究功率因数变化规律;调节滤波补偿电容容值C,研究功率因数变化规律;调节TCR触发角α,研究功率因数变化规律;调节谐振系数kn,研究滤波效果变化规律。 (4)评估与优化:在构建的包括电弧炉、变压器、SVC装置等模型的实际场景中,根据每个模型的基本原理和设计的参数,综合采用声、光、数据、图表等表现形式,评估本次虚拟仿真实验的效果。实验操作流程图如图2所示。项目充分利用虚拟仿真实验的特点,设计电能质量优化过程,帮助学生建立电力系统无功补偿和谐波抑制的认知,在探究电力系统参数与功率因数的关系规律的基础上,评估优化效果,进而更加深入地理解电能质量优化过程,进行电能质量反复优化。

图1本虚拟仿真实验项目教学体系构架图 图2电能质量优化虚拟实验教学过程 |